栏目分类

热点资讯

时光谱就血脉长歌,首部台湾老兵纪录片《日暮・归乡》在广州观影分享

发布日期:2025-06-27 21:35 点击次数:161

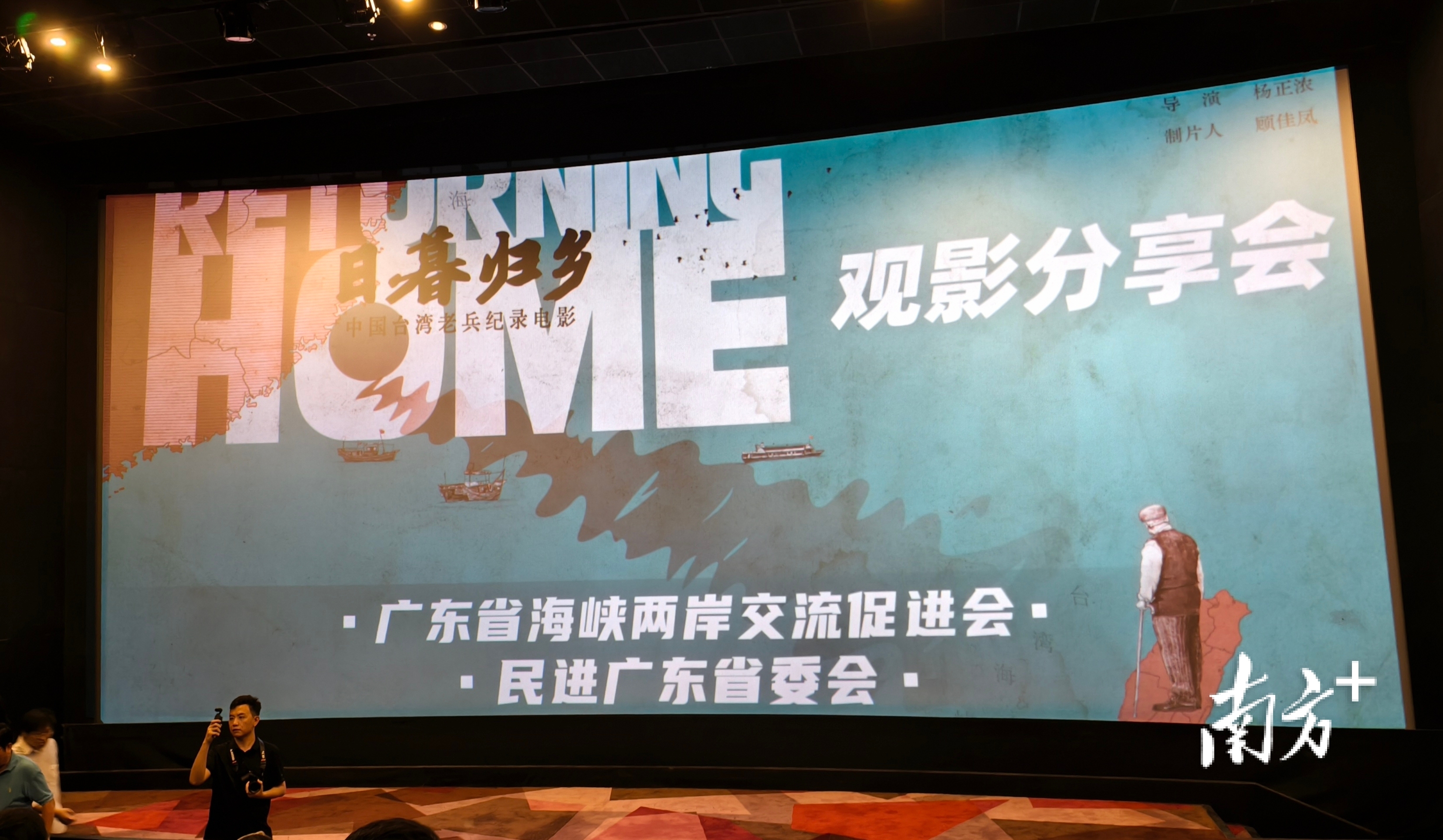

6月6日下午,在广东省海峡两岸交流促进会、民进广东省委会的精心组织下,一场意义非凡的观影会在广州举行,首部记录台湾老兵生存现状的纪录电影 ——《日暮・归乡》在此温情放映,深深触动了现场160余位观众的心灵。

6月6日,《日暮・归乡》在广州举办观影分享会。 左志红摄

六位老兵跨越两岸的乡愁惹人泪垂

影片播放过程中,影厅内不时听到抽泣声。不少观众多次被影片中老兵们的故事打动,热泪不停滑落。这部纪录片有着一种独特的魔力,紧紧抓住了每一位观众的眼球,让人沉浸其中,全程无法分心。

《日暮・归乡》的镜头聚焦于六位祖籍、背景、身份各异的迁台老兵高秉涵(祖籍山东菏泽)、姜思章(祖籍浙江舟山)、金英(祖籍安徽合肥)、曾奇才(祖籍广东五华)、潘松带(祖籍广东汕尾)、傅德泽(祖籍重庆丰都)。他们在 70 多年前,因时代的洪流,被迫背井离乡,从大陆来到台湾。这一去,便是与亲人生离死别半个世纪,可回家的信念,如同璀璨星辰,在他们心中从未黯淡。在长达两年的时间里,剧组不辞辛劳,四处寻找、深入探访,用真实的镜头,为我们揭开了这六位老兵的内心世界,倾听他们渴望回家的肺腑之声。

影片中的每一个故事,都如同一把重锤,狠狠地敲击着人们的心灵。高秉涵,这位来自山东的老兵,13岁离家来到台湾。数十年来,一张年少时与母亲的合影,成为他在异乡的唯一慰藉。终于有人带来少许故乡的泥土,他当作宝贝一样化在水中,七天喝下七杯。1988年,他终于踏上了故乡的土地,母亲此时早已不在人世,他只能带回一袭母亲的蓝布衣衫,寄托无尽的思念。从1991年开始,高秉涵肩负起了一项特殊的使命,他跨越海峡,陆续护送百余位台湾老兵骨灰回大陆故乡。电影中,有这样一幕令人心碎:高秉涵从台北到徐州,将老兵李存信的骨灰送到了其女李秀云手上。寻父30年的李秀云抱着父亲的骨灰,在母亲的坟前失声痛哭。那哭声,饱含着思念,诉说着时代的无奈,也让每一位观众深刻感受到了两岸分离给无数家庭带来的伤痛。

高秉涵老人无法归乡时喝着故乡的泥水,以慰思乡之情。 左志红摄

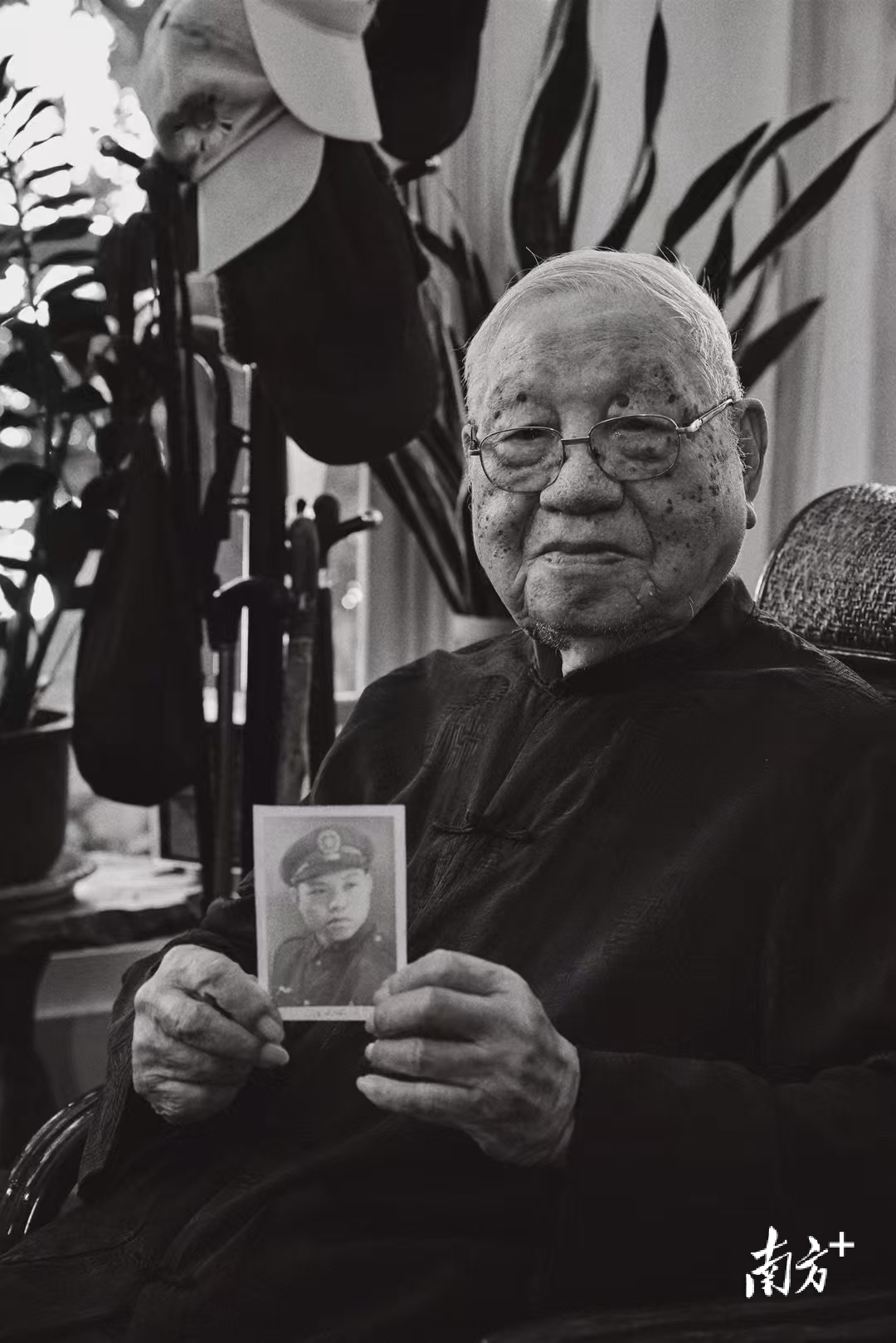

还有金英,当听到合肥方言喊出 “二姐” 时,这位历经沧桑的老人瞬间泪崩,他颤抖着声音说“我想叶落归根”,可又低头叹息 “恐怕不太容易”。

金英老人展示自己年轻时照片。 受访者供图

曾奇才,六十年间,一封封未寄出的家书,叠放成了厚厚的一摞,那是他对家乡、对亲人无尽的牵挂。

曾奇才老人展示年轻时的照片。 受访者供图

潘松带临终前,还心心念念地询问,“我老家的荔枝树,还开花吗?”

……

这些看似普通的细节,却承载了老兵们一生的乡愁与痛惜,每一个都深深打动观众的心。

“与时间赛跑”的导演八年磨一剑

“这是一部等不起的电影,我在与时间赛跑!”观影结束后,导演杨正浓与现场媒体记者和观众分享了影片创作背后的故事。他说,电影在筹拍到今年母亲节在中国大陆首映前这几年中,越来越多的台湾老兵正在凋零,如片中3位主人公——曾奇才、金英、潘松带均在上映前离世,无法亲眼见证电影登上大银幕。

2015年冬天,在台北郊区的一家养老院里,他为一群台湾老兵演唱京剧《四郎探母》,老人们眼中泛起了泪光,有的甚至跟着哼唱起来。那一刻,杨正浓深深感受到了老兵们被岁月尘封的乡愁与跨越海峡的思念。从那之后,他便暗下决心,要用镜头为这些老兵留下他们的故事,让这段渐行渐远的集体记忆,以影像的形式永远留存。

2015年11月28日,杨正浓导演在台北养老院为大家演唱《四郎探母》京剧片段,意外发现触动了迁台老兵的乡愁。 受访者供图

然而,拍摄过程并非一帆风顺。作为一个 “穷学生”,杨正浓面临着经费短缺、人手不足等诸多难题。但他没有放弃,怀揣着满腔热情与拍摄小样,回到大陆四处奔走。幸运的是,他的坚持和这份对老兵的深情,打动了制作人顾佳凤,后续又有多家影视公司被情怀感动,他们决定投入这个看似 “不赚钱的项目”。在台湾的同学也纷纷伸出援手,成为拍摄团队的骨干,与他一起努力,解封被时光封存的故事。

在正式拍摄之前,杨正浓花费了半年时间,阅读大量历史书籍与文献,实地走访了50多位台湾老兵,积累了厚重的时代背景资料。最终他选取了六位具有代表性的人物,将他们的故事搬上了大银幕。在拍摄过程中,杨正浓就像一位记录时光的使者,持续了一场长达两年的 “贴身记录”。他几乎成为老兵家庭的一员,参与他们的家庭聚餐,陪伴他们节日探亲,见证他们清明扫墓。2023年他回台时还去陵园拜祭了迁台老兵们。

“这些老兵,他们不是历史的符号,他们是有血有肉、具体而鲜活的个体。我希望通过我的镜头,给他们留一个名字,一张脸,一份可以回家的证明。” 杨正浓的话语,真挚而有力,让我们看到了他对老兵们深深的敬意和对这份创作的执着。

杨正浓导演深情回顾了影片的源起。左志红摄

影片收录了1987年台湾老兵、湖北房县人何文德发起成立“外省人返乡探亲促进会”并率领老兵群体上街,身穿“想家”衬衫,高举“生为中国人,死为中国魂”“我们要回家”等标语的历史画面,其中“生,要为父母敬杯茶;死,要为父母上柱香”这些向台湾当局争取返乡探亲权利的话语,至今仍振聋发聩。

影片最惊艳的创意,在于将戏曲与音乐编织成情感的经纬。在影片里,当播放到那些老兵在困境中挣扎,心中归乡的渴望如同困兽般难以抑制时,《林冲夜奔》昆曲唱段的旋律响起,林冲遭高俅陷害,在风雪交加的夜晚逼上梁山,林冲孤独地向着未知的前路奔去的遭遇正与老兵们同样在岁月的洪流中,艰难地追寻着回家之路的坎坷命运如出一辙。急促的鼓点,好似老兵们焦急盼归的心跳,悲愤激昂的唱腔,恰似老兵们内心深处对命运不公的呐喊。

京剧《四郎探母》唱段在影片中多次出现,每一次都与老兵们的情感起伏紧密交织。当镜头展现老兵们回忆往昔,讲述自己被迫离开家乡,在海峡彼岸度过漫长岁月,对故乡和亲人的思念与日俱增时,《四郎探母》的旋律便悄然响起,那种悲伤、无奈的情绪强化了深沉、悠远的氛围,加深了影片的情感厚度,让观众沉浸在这份跨越时空的乡愁之中,久久难以自拔,让人感觉这不仅仅是传统唱段,更像是从老兵们灵魂深处流淌出的咏叹调。

《四郎探母》京剧唱段多次在电影中出现。左志红摄

配乐的运用更是神来之笔。当高秉涵带着战友的骨灰踏上归途,二胡的呜咽与海浪的低吟交织,音符里裹着未竟的乡愁;老兵们围炉夜话时,手风琴声中跳跃的,是被时光打磨过的青春碎片。当镜头记录曾奇才返乡时,屏幕上是家乡人聚餐喝酒猜拳的开心画面,配乐则是台湾原创歌曲《山有多高》中“山高高路长长,有我同行不孤单”几句词的反复吟唱。这些原创音乐不是简单的情绪注脚,而是成为了独立的叙事语言,在光影的缝隙里,诉说着文字无法承载的思念重量。

请到影院倾听“血浓于水”的乡愁与期盼

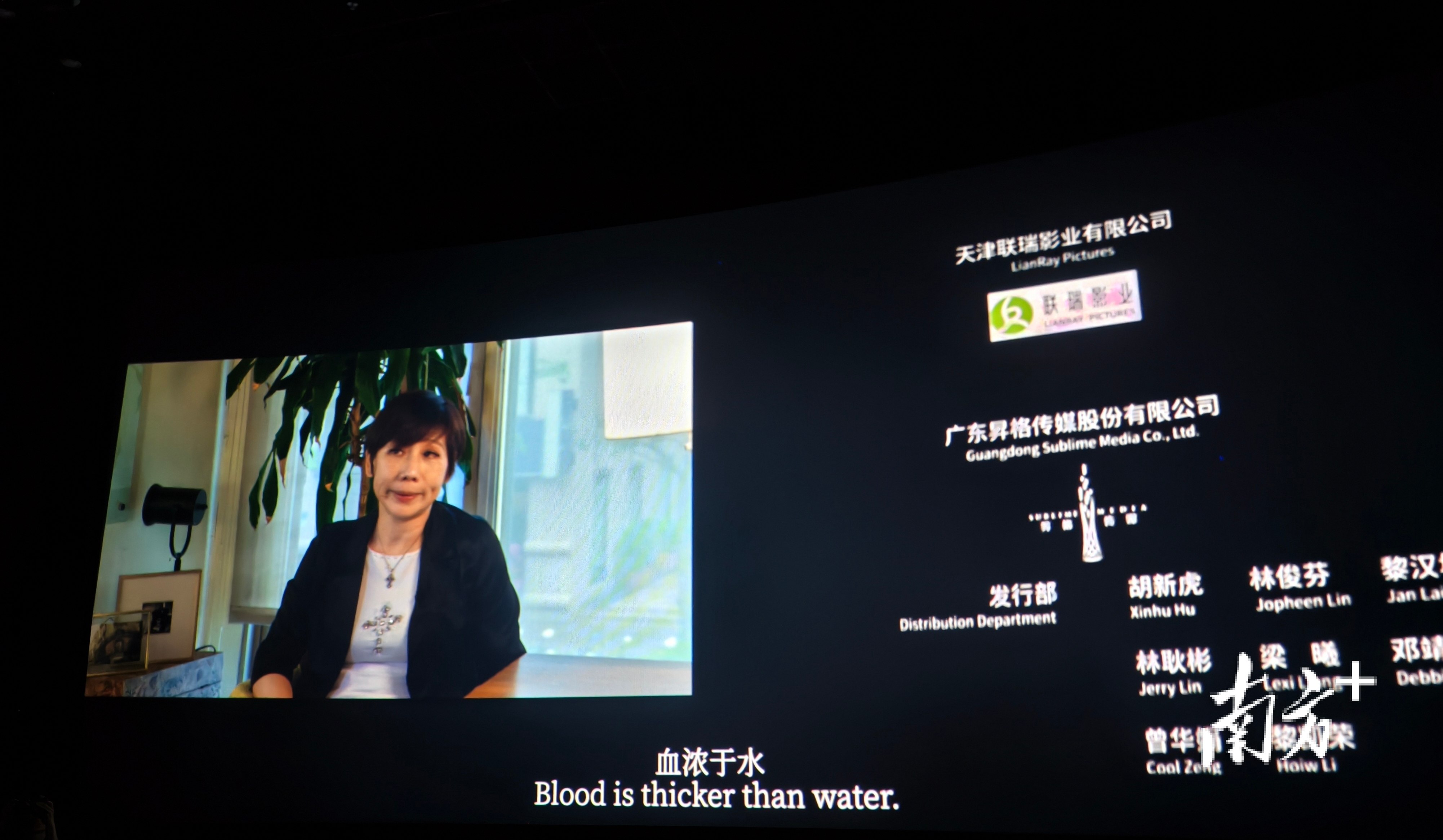

“我没有见过我的奶奶,为什么会跪,为什么一直在哭?其实有点莫名其妙。最后我总结了,就是血浓于水,没有别的……”影片的结尾,将镜头对准了“台二代们”,这是台湾演员郎祖筠的精准总结。

在影片中的台湾演员郎祖筠。 左志红摄

台湾老兵二代们生于台湾、长于台湾,在父辈们日夜呢喃的乡音里,故乡的轮廓逐渐清晰。有的握着父亲未寄出的家书,踏上了寻根之路,试图在大陆的土地上,拼凑出父辈记忆中的模样;有的将父辈的故事写成诗歌、谱成歌曲,用艺术的形式传递着那份深沉的思念。他们或许从未亲身经历过离别之痛,但血脉中的情感纽带,让他们与大陆这片土地紧紧相连,成为了两岸情感延续的重要力量。

影片中多次出镜的金英二儿子金士杰如今是影视圈颇具知名度的演员,他用精湛的演技打动了中国无数观众。他坦言,父亲的乡愁一直影响着自己的艺术创作,在他的作品中,总能看到对亲情、对故土的深刻诠释。

台湾知名演员金士杰多次陪父亲回大陆探亲。 左志红摄

观影会后,学者们的解读为影片注入了更深层的意蕴。

广州大学台湾研究院蔡一村老师表示,《日暮・归乡》是近年来看到的最直击心灵的电影之一,导演用不同的形式细腻地呈现出了政治的残酷和民族的灾难给普通个体带来的压倒性的不幸,但反过来也展现了情感羁绊的坚韧与持久,希望两岸进一步加强理解和融合。

华南农业大学粤港澳台青年研究中心李仕燕教授认为影片通过老兵们的个体记忆,解码两岸血脉相连的文化基因,让所有人知道“我是谁”“我从哪里来”,对于两岸民众而言,观看这部纪录片无疑是一次特殊的 “补课”。交流是为了重逢,也是为了避免悲剧重演。“我们唯一能告慰他们的就是我们没有忘记他们,也不会放弃两岸交流。”

《日暮・归乡》不是一部简单的纪录片,而是一曲用时光谱就的血脉长歌,它提醒着我们:在历史的长河中,所有的离散终将被重逢治愈,所有的乡愁终将在归乡的路上绽放成花。这部承载着生命重量与文化温度的作品,值得每一个人走进影院,在光影交错间,完成一次关于爱与归属的心灵远征。

《南方》杂志记者、南方+记者 | 左志红

【本文责编】刘龙飞

【频道编辑】陈地杰 陈冰青

【文字校对】华成民

【值班主编】蒋玉 刘树强

【文章来源】南方杂志党建频道